Pesquisa do CEM e Poli-USP propõe novo método para calcular Fator de Visão do Céu para áreas densamente urbanizadas

Uma das maneiras de se representar os elementos construídos, os espaços abertos e o meio ambiente das áreas urbanas, considerando-se o nível do solo, é utilizar o Fator de Visão do Céu (FVC). Ele permite quantificar a área visível do céu a partir de um ponto de observação do espaço urbano em que não exista qualquer obstrução, o que é muito útil para estudos sobre o microclima dessas áreas. Uma pesquisa desenvolvida no Centro de Estudos da Metrópole (CEM-Cepid/Fapesp) e na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) propõe um novo método para calcular o FVC para grandes áreas urbanas, utilizando levantamentos a laser feitos pelas administrações públicas das cidades de São Paulo, no Brasil, e Nova York, nos Estados Unidos, como estudos de caso para o desenvolvimento do modelo.

O processo de radiação é um dos elementos centrais nos estudos de climatologia, para as cidades, que são essenciais para lidar com as questões relacionadas às mudanças climáticas. “Esse processo ocorre de maneira muito diferente do que se observa nos ambientes onde a natureza é mais preservada. Temos uma diversidade de materiais, formas e quantidade de edificações e construções que torna difícil calcular a radiação que incide e retorna ao ambiente”, explica Fernando Gomes, pesquisador do CEM responsável pelo estudo e autor principal do artigo que o descreve, “SVF-CDM: Sky View Factor, a Continuous Digital Model for large cities using SVFPy”, publicado no periódico Building and Enviroment.

O FVC permite avaliar a insolação, por exemplo, pois estabelece o cálculo da fração de céu disponível para a troca de calor entre a superfície terrestre e a atmosfera. É muito útil para estudos sobre o microclima urbano, como o fenômeno de formação das chamadas ilhas de calor. Também é utilizado em pesquisas para planejamento urbano, saúde pública, ecologia urbana, conforto térmico e ambiental, transporte, legislação para uso e ocupação do solo, entre outros.

Pesquisas feitas anteriormente indicaram uma relação estreita entre as zonas climáticas locais e o FVC, pois as características morfológicas e estruturais das cidades influenciam o microclima e é preciso considerá-las ao analisá-lo. Lugares densamente construídos têm um FVC reduzido, dada a presença de edifícios altos e ruas estreitas, que limitam a visibilidade do céu. O oposto é válido: onde há menos construção, o FVC é maior.

Calcular de forma mais precisa o FVC de cidades enormes como São Paulo é um desafio atualmente, pois os modelos atuais não dão conta da complexidade da superfície de grandes metrópoles. A solução proposta por Fernando Gomes foi conjugar os dados produzidos por levantamentos que utilizam a tecnologia Light Detection and Ranging (LiDAR) - Detecção e Alcance de Luz, em português -, e um processo computacional heurístico desenvolvido pelo pesquisador.

O LiDAR é uma tecnologia que obtém dados por laser e que consegue fazer uma representação geométrica de alta resolução de uma cidade, superando, em quantidade e qualidade de dados, outras formas de mapeamento, como imagens de satélite ou fotografias aéreas. No LiDAR, um sensor é embarcado em uma plataforma, no caso um helicóptero, e envia pulsos de luz ao solo. Ao serem rebatidos, esses pulsos permitem reconstruir uma imagem do objeto ou da estrutura que o devolveu ao sensor. Com isso, é possível fazer o Modelo Digital de Terreno (MDT) e ter dados de alta precisão sobre os terrenos mapeados.

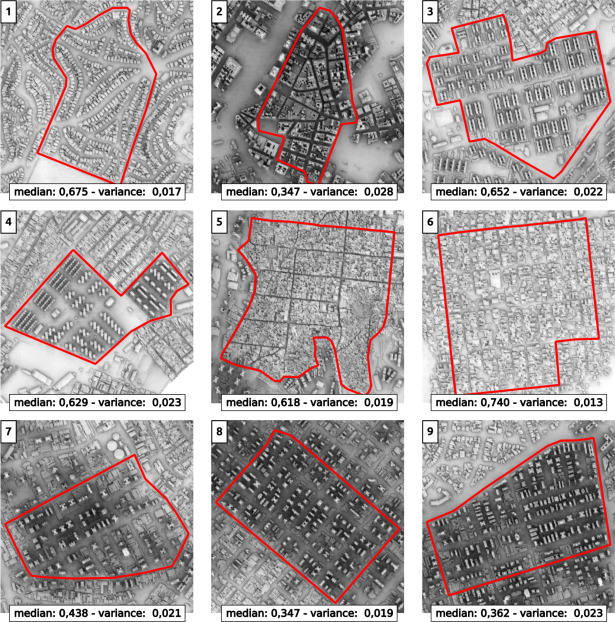

A Prefeitura de São Paulo fez o mapeamento completo da cidade utilizando o LiDAR 3D e disponibiliza os dados para o público desde 2019. Nova York é outra cidade que fez um mapeamento usando a tecnologia e abriu os dados para acesso. “São duas cidades com características morfológicas e espaciais bem distintas, o que permitiu explorar o método proposto em diferentes cenários”, justifica Gomes. O pesquisador pôde utilizar o mapeamento das duas metrópoles para desenvolver um método de cálculo do FVC aprimorado para grandes cidades, trabalhando com uma resolução espacial de 50 centímetros para o caso de São Paulo, e de 38,1 centímetros para Nova York.

Ao utilizar os dados do LiDAR, além de melhorar a qualidade das informações obtidas sobre o terreno, a quantidade de pontos da superfície que puderam ser medidos foi muito maior. Com muito mais informações para processamento, foi necessário um processo computacional mais eficiente, capaz de lidar com a complexidade de grandes volumes de dados. Por isso, Gomes trabalhou em um processo computacional heurístico, uma técnica aplicada na computação quando os algoritmos atualmente criados não dão conta da atividade que precisa ser desempenhada.

Resultados comparativos mostram eficácia do método

Os resultados obtidos com a aplicação do cálculo do FVC proposto pelo pesquisador do CEM mostraram algumas vantagens. Conseguiu-se, por exemplo, identificar os espaços cheios e vazios com mais acurácia nas imagens geradas após a aplicação dos cálculos, proporcionando maior capacidade de diferenciação de espaços mais e menos fechados. O método proposto por Gomes combina a capacidade de representar declive e altitude, traduzindo melhor a relação da altura de um edifício em relação aos edifícios vizinhos com alturas diferentes e como essas diferenças afetam a vista do céu de um determinado ponto de vista.

No comparativo entre três métodos possíveis de utilização para cálculos do FVC, nota-se que a visualização da morfologia das cidades é melhor inferida nas imagens produzidas a partir do modelo proposto pelo pesquisador. Os outros dois métodos considerados no comparativo foram o Digital Surface Models (SDM), ou Modelo Digital de Superfície, uma representação tridimensional de uma superfície terrestre, e o da fotografia aérea. O método desenvolvido por Gomes permite observar com maior clareza a altura dos edifícios, por exemplo, já que o volume de cada edificação é calculado de forma mais precisa. Quanto mais escuras as vias de circulação ou os cânions urbanos nas imagens, mais altas são as construções no nível da rua, impedindo a visibilidade do céu, ou seja, o índice de FVC é menor.

Ao calcular o FVC de áreas de duas favelas em São Paulo, Gomes notou que, mesmo sendo da mesma tipologia, há características diversas que influenciam os cálculos. O trecho mapeado de uma favela que apresenta muitos becos de acesso, as chamadas vielas, tem um FVC médio menor do que o de uma outra favela que tem um padrão mais homogêneo de construção. Em Manhattan, Nova York, onde sabiamente a visão de céu é muito prejudicada no nível da rua em virtude da altura das edificações, os cálculos conseguem quantificar o FVC.

Mas a importância desse modelo não se relaciona a uma análise comparativa do que é melhor ou pior. “Trata-se de uma ferramenta para a descrição e análise dessas paisagens e de futuras paisagens, novas construções e volumes planejados, o que não seria possível de forma extensiva e contínua com as ferramentas utilizadas até o momento”, apontou o pesquisador no artigo, co-assinado por Mariana Giannotti, pesquisadora e coordenadora da área de Transferência de Tecnologia do CEM.

Gomes lembra que o tema da verticalização tem sido presente nos fóruns de discussão sobre planejamento urbano e há uma tendência a se incentivar o adensamento urbano, mas não é habitualmente considerado um indicador que mensure o impacto do adensamento sobre as áreas públicas e espaços livres. O modelo que o pesquisador propõe considera em seus cálculos não apenas a altura dos edifícios, mas outros elementos que afetam o FVC, como o fechamento de vias por fachadas de edifícios alinhadas, a qualidade dos recuos laterais, o sombreamento excessivo e a relação com o ambiente vegetado.

“Tais fatores são essenciais, por exemplo, para estudar a caminhabilidade e desestimular o uso de transporte privado individual”, exemplifica. Os dados resultantes podem contribuir no estudo de aspectos como o número de horas de luz solar, sombreamento, geração de um horizonte digital dinâmico (perfil do horizonte visível), mapeamento ou simulação de ruído, visibilidade de elementos visuais, entre muitos outros que dependem de cálculos da perspectiva do observador. “São pesquisas que podem ser desenvolvidas futuramente, com o uso deste e de outros métodos e sistemas combinados”, conclui. Para ler o artigo sobre a pesquisa, clique aqui.

Sobre o CEM

Criado em 2000, com início das atividades em 2001, o Centro de Estudos da Metrópole (CEM) é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Cepid-Fapesp) e, recentemente, também passou a ser um Centro de Pesquisa e Inovação Especial da Universidade de São Paulo (CEPIx-USP). O CEM reúne cientistas de várias instituições para realizar pesquisa avançada, difusão do conhecimento e transferência de tecnologia em Ciências Sociais, investigando temáticas relacionadas a desigualdades e à formulação de políticas públicas nas metrópoles contemporâneas. Sediado na Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o CEM é constituído por um grupo multidisciplinar, que inclui pesquisadores demógrafos, cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, economistas e antropólogos.

Informações para imprensa:

Janaína Simões

Assessoria de Comunicação e Difusão

Centro de Estudos da Metrópole (CEM-Cepid/Fapesp)

imprensa.cem@usp.br

Tel. 55 11 3091-2097